「中学入学準備の勉強」について悩んでる保護者向けの記事です。

いまのうちに遊ばせておきたい気持ちもあるけど、

今から高校入試を意識して勉強させないと。。。

と気持ちが揺れてるかもしれません。

個別指導塾で小中高生を15年間みてきた経験から、中学に入学する前の「勉強」をテーマに話します。

小6の3月~春休みの期間を想定して解説します。

中学入学の準備を焦ってはいけない

結論から言いますと、どのレベルの子でも

中学入学準備としての勉強は必要です。

それは小学生の総復習、中学校の先取り学習

両方の意味合いです。

「準備」といえば、「予習(特に英語)」と思いがちですが、

7:3の割合で「小学校の総復習」が大事です。

なぜなら中学で習う内容は、小学校で勉強した基礎の上に成り立ってるからです。

ただ、この時期に保護者が焦って鬼のように勉強させたり

いやいや塾に通わせるのはNGです。

入学するまえから「中学」のイメージが悪くなります。

たしかに、入学前に英語や数学の先取り、ロケットスタートさせることもできます。

英語や数学の最初の内容なら、ある程度パターン練習させればクリアできるからです。

このぐらいなら基礎がない子にも、なんとかなるんです。

でも、途中でガス欠して、急降下しちゃいます。

なぜなら基礎がないから。だんだんメッキがはがれます。

入学前までなら、小学校の復習、中学の予習、どちらの選択肢もあります。

でも、中学の授業が進みだすと、長期休み以外は小学校の復習まで手が回りません。

焦らず、小学校の復習を最優先させましょう

中学の4月は授業のスピードが遅いです。なのでこの時期に予習をさせても全然遅くはありません。

基礎力がある子なら、入学前に中学の予習をさせてかまいません

中学生の心構えを教える

公立上位の高校と内申点について教える

この時期に軽く高校について教えてあげてください。

「高校とは何ぞや」という話はいりません。まだ中学校にすら行ってませんから。

話しておいてほしいのは、、、、

- 地域で偏差値が高い学校の名前(トップ3まで)

- どうしたらその高校に入れるのか?

この2つだけでokです。

小学生の子どもにとって、高校と言われてもピンときません(兄弟がいるなら別ですが)

じゃあ、どんなことに関心をもつかといえば、「頭がよい学校はどこか」です。

子どもはランキングが好きなので、興味をもってくれます。

頭の良い子とか、勉強が好きな子じゃなくても、興味をもってくれます。

うちの子はそんなの関係ないし。。。と保護者が決めるのではなく

とりあえず教えてあげてください。

1位は○○高校で、2位は△△高校、3位は■■高校

「地域名+高校+偏差値」でインターネットで調べればすぐ分ります。

さらに、地域の高校入試のルールも、ざっくりと教えてあげてください。

基本的には「内申点(ふだんの成績)+当日点」で決まります。

大事なのは、当時がんばっただけではダメだと教えるのです。

内申点が悪い、つまりふだんのテストで良い点数をとらないと、希望の高校を受けることさえ出来ない。

そこをしっかり教えることで、中学生になる心構えをつけるのです。

「内申点+当日点」もしくは「当日点のみ」。2つのよいほうで合否判定する高校もあります。ただ、現時点でそれを強調する必要はないと思います。

中学入学前の「勉強」について

前提として、中学最初の定期テストで高得点をとることを目標とします。

最初のテストはとても重要です。

子どもたちにとって期末テストは未知なるものですから、最初にとった点数が3年間の基準点になります。

もし90点とった子が、次のテストで80点をとったとします。

すると前のテストと比べて10点低いですから、3回目のテストはめちゃくちゃ勉強します。

90点を一度とってるので、戻さないと気持ちが悪くなる、1回とってる自信がそうさせるのです。

中学最初のテストは範囲が狭いです。なぜならゴールデンウィークが終わるまでは、先生も気を使って進度を遅くするからです。

つまり一番点数がとらせやすい最初のテストで、実力以上の点数をとらせることが大事です。そうすれば、2回目のテストで範囲が広くなっても対応できるようになります。

公立上位の高校を目指すなら、5教科450点を目標にしてください。

まずは小学校の内容で、中学に即影響する分野をチェックします。

(本当は総復習として、全てやるのが良いのですが)

今回は優先順位をつけて小学の復習をする流れで解説します。

中学準備におすすめの問題集

子どもの現状を把握するのが先です。

薄いテキスト1冊を一気にとかせて、各教科、単元の正解率を見てみましょう。

この時点では、弱点を調べることに集中してください。

解説やまちがい直しは必要ありません。

あまり時間をかけてしまうと、弱点補強に使える時間がなくなります。

なので薄いテキストにかける時間は「3日程度」にとどめましょう。

市販されてるテキストなら『中学入学準備小学の総復習全科英語つき』(税込み1,080円)がオススメです。

英語もはいってますが後回しで、先に国算理社をとかせます。

国語もとばさずにやらせてください。

正解率がわかったら、復習の優先順位をつけます。

詳細は、このあと話しますが、例えば算数で計算と図形が弱ければ、計算を最優先させるという感じです。理由は、中1数学の最初の内容、つまり4月、5月にやる内容は計算だからです。

最優先事項は「国語力」です。

これなくして、中学の定期テストで高得点、公立の上位校合格はムリです。

国語は全ての教科の基礎土台です。具体的には語彙と読解力です。

中学生になると、ほとんどの家庭が国語を後回しにします。

英語と数学ばかりを気にするんですね。

たしかに、お気持ちは分かるのですが、そこを気にしてる間に別の傷口が開いてることがあるんですね。

前述の通り、はじめに薄いテキストでお子さんの国語力をチェックしてください。

語彙とは漢字の読み書き、慣用句です。

高校入試で出題される漢字が小学校で習うものが大半の地域もあります。それぐらい重要です。

漢字の読み書きの復習は、小学校で利用してる漢字ドリルを利用しましょう。教科書の内容とリンクしてるので、学校で習った内容と関連ずけて勉強できるので、記憶として定着しやすくなります。

「読解力」の恐ろしさは、保護者が気づいてあげられないことが多いことです。

小学校の国語のテストでは、本当に読解力があるのかは分かりません。

教科書以外の問題で、どのくらい解けるかが大事です。

中3になって学力テストで国語が全然とれなくて、「もしかして、うちの子、読解力ない?」と気づくことが多いです。

読解力とは文章の構造(論理展開)を見抜ける力、もっといえばポイントを理解できる力です。

語彙や読解力があれば、どの教科の先生の話しも聞けるし、分からないことを言葉にして質問できます。

逆に語彙や読解力がなければ、授業の意味もわからないし、分からないところがわからないという不幸な状態になってしまいます。

読解力については、誤解を恐れずにいえば、「本を読ませる」では対策になりません。

本を読むことが意味がないというのではなく、現段階で読解の点数をとれてないことへの対策としてはインパクトが薄いということです。

「読解」に関し、現段階で保護者におさえてほしいポイントをまとめます。

- 入学までに読解力をつけようと焦らない

- 「読解力」をあきらめてはいけない

- 少しずつ習得させようと意識するだけでok

読解力は一朝一夕では身につきません。

なので親は焦らないことが大事です。

対策はするんだけれども、入学式までになんとかする!

と意気込んではいけません。

まだまだ復習のチャンスはあります。それらをふまえて長期目線で対策していきましょう。

どうしても中学に入ると英数に目がいきがちです。今回の取り組みで、国語力に問題がある、伸びしろがみつかった場合はラッキーだと考え、英数と同じように国語も考えるようにしてください。

中学国語で点をとるには、国語の定期テストと、入試は別物と考えたほうがよいです。

定期テストは、学校の先生が授業で話してくれたことを、いかに効率よく覚え、問題用紙にかきこめるかです。

入試問題は、授業で扱ってない物語や説明文が出題されます。

中学入学前の準備として、最優先すべきは漢字の読み書きです。小学校で習った漢字でも高校入試に出題されます。

現時点で読解に関しては、時間がとれるのであれば、書店で販売されてる問題集をとかせるのが一番!

長期的な視点でお話をすると、中3(受験生)でなくても夏休み、冬休みは模試をうけさせてほしいです。

その時点での国語力が数値として分かるし、模試めがけて長期休みの勉強を計画できます。

模試を受けるメリットは国語だけではありません。

他教科全てにいえますし、中1の段階から高校入試を意識させることは、中3になってから子供に負担を強いらずに済むメリットは親子ともに大きいです。(反抗期の子と戦うのは大変)

早い段階から春、夏、冬は模試を受けるのが当たり前という姿勢で、保護者がのぞめば、それが当たり前になります。

模試は全国系ではなく地域密着型をおすすめします。詳細は以下のリンク先ページにまとめたので、興味のある方はチェックしてみてください。

[kanren id=”382″]

算数は計算の復習が最優先

中学入学までの残り時間がなければ、たし算、ひき算、わり算、かけ算、分数、小数の基本計算ができるかを確認してください。

中学1年の数学の最初は、xとYを使った基本計算です。

そもそも小学生で習う計算ができないと、中学では文字が入ってくるのでさっぱり分からなくなります。

夏休み前までを想定すると、基本計算だけでなく文章題まで復習しておきたところです。

文字式が終わると、比例反比例にはいります。ここでも計算力がいきてくるので、しっかり復習しておいてください。

分数ができない子は反比例もできません。進度的には比例、反比例は最初の定期テストの範囲になる可能性は低いので、小学生の比例の復習は後回しでも良いです(時間がなければ)

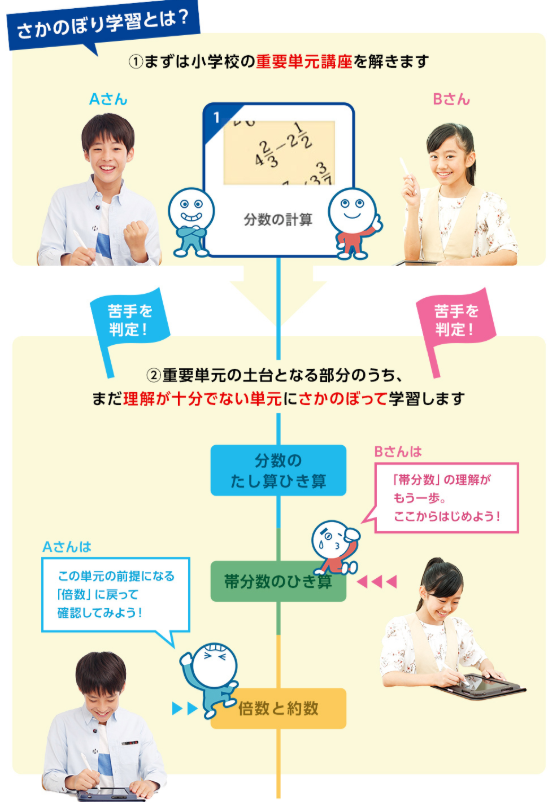

つまずきの原因を分析して学習計画をたてる

- 練習不足(=定理を理解してない)

- 定理を理解するための知識が欠けてる

「☓がついた問題と同じパターンを練習させる」だけが復習ではありません。

「練習不足の子」には同じパターンの問題をたくさん解かせる。(これは正解!)

「定理を理解するための知識が欠けてる子」には、類題をとかせても意味がありません。

それ以前の学習内容で、理解しきれてない部分があるから、定理を理解できない。

小数の計算をよく間違える子は、「小数点」の前の内容、たし算、ひき算、かけ算、わり算を十分に理解してない可能性もあるということです。

どこの知識が欠けてるか、つまずきの原因を分析し戻って復習させる。そして定理が理解できたら、類題をとかせてマスターさせます。

練習不足には2パターンあって、「勉強が嫌い&苦手な子」と「レベルが中の上~上の下ぐらいの子」がいます。

勉強に苦手意識があったり、嫌いな子は進んで勉強しませんので練習不足になります。

いっぽう勉強ができそうな子でも、練習を嫌う子がいます。

なぜなら、自分はもう分かってるから同じパターンの問題なんてときたくない。。。と考えるからです。

中学の成績でいうと、ギリギリ4をとる子に多いです。

計算力に問題なければ、関数(比例・反比例)→図形の順番で総復習させましょう。(中学数学はこの順番で進みます)

算数の総復習で使う教材

- 薄い問題集(ざっくり全学年をカバーしてるものがベスト)

- 学校の教材(教科書、計算ドリル)

前述の通り薄い問題集で、ざっくり苦手分野のチェックから始めます。

次に丸がつかなった原因を分析し、類題もしくは、知識が欠けてる部分にもどって復習させます。

そのさい使う教材は、教科書や、学校から配布されてる計算ドリルでかまいません。

総復習は6年生だけの内容とは限りません。なので5年生以下の教科書やドリルが家に残ってない場合は、本屋さんで別途教材を準備する必要があります。

苦手な部分が少ない場合は、ピンポイントで問題集を1冊準備すれな足りるかもしれません。

ただ、苦手な分野が多い場合は、何冊も問題集を買わないといけなくなるかもしれません。

その場合は、学年別ではなく小学生の算数が1冊にまとめられた教材を使ってみるのもアリです。

・やさしくまるごと小学算数(学研プラス)2,376円

効率よく勉強がすすめられる教材

つまずきの原因を分析し学習計画をたてて課題を準備する。

塾講師なりたてのころは、睡眠時間を削って全員分の準備をしてました。

なれるてくると、目の前で問題を数問やらせるだけで、何が理解の妨げになってるかを即分析できるようになります。

保護者の中には、「忙しくてそこまで面倒みきれないです」という方もおられるかもしれません。

中学生になるということで塾や通信教育も視野にある、、、という方なら

スマイルゼミを利用してみるのもアリです。

紙ではなくタブレットで学習させるタイプの通信教育です。

「つまずきの原因を分析し学習計画をたてて課題を準備する。」を、タブレットが全部やってくれます。

実際にタブレットで体験してきましたが、ベテラン塾講師もビックリの性能でした。

問題をとかせて、何が必要なのかを瞬時に判断して学習スケジュールを作る。

これなら、仕事や家事で忙しい保護者の負担が少なく、子供に必要な学力をつけてあげられるなと感じました。

ネットが使える環境さえあれば、タブレットはスマイルゼミ専用のものがあるので、新しく買う必要はありません。

今なら、中学準備講座から始められます。

中学英語の先取り

英単語と英文法の習得をできるだけ進めておくと楽です。

具体的な勉強法が別記事にまとめてるので興味のある方はチェックしてみてください。

理科、社会の総復習

件名は位置とセット。できれば県庁所在地名も暗記です。

中学1年生は地理から始まりますので入学前に覚えさせましょう。

トイレに日本地図をはり、強制的に目にはいる環境を作ります。

それに加えて、都道府県を覚える勉強時間を作ります。

一気にやるとあきるので、ブロック単位ですすめると良いです。

1日60分とれるなら、一気にやるよりも15分を4セット

もしくは20分を3セットにすると良いです。

時間に余裕があれば薄いテキストで間違えた部分の総復習をさせます。

間違えた単元を教科書で確認させてください。

理社の勉強は、問題集と教科書はセットでテーブルに準備する。これが基本であり、中学の勉強でも鉄則になります。

まだ習慣化できてない場合は、入学前に徹底させてください。